Моему герою посвящается. Механик с большой буквы

В поисках личной вещи я увидела большой фотоальбом. Он был весь потрёпанный, обложка его была блёкло-красной. Открыв его, начала не спеша перелистывать жёлтые страницы, на которых были фотографии моего прадеда Георгия Михайловича Курашова. Раньшея мало интересовалась его жизнью и ничего не знала о том, как много он сделал для «Магнезита» и моего родного города. Так и началось путешествие по истории его жизни. И любопытство возрастало всё больше, по мере того, как узнавала интересные факты о нём.

Десятый ребёнок

Георгий Михайлович Курашов родился 21 января 1926 года в Сапожковском районе Рязанской области. Рассказ о нём моя бабушка Наталья Георгиевна Панченко (Курашова) начала с таких слов: «У отца было нелёгкое детство. Он был десятым, самым младшим, ребёнком в трудолюбивой семье. Они держали мельницу, имели лошадь, что по тем временам считалось большим богатством. Работников не нанимали, справлялись своими силами. На мельнице работали все члены семьи», — рассказала бабушка.

В 1920-х годах семейство Курашовых попало под волну раскулачивания. Они были отправлены на Урал, в трудовой посёлок. Так мой прадед в двухлетнем возрасте попал в город Сатку. Арина Курашова, мама прадеда, была целителем, имела грамоту с разрешением лечить людей, выданную церковью. Денег за лечение она не брала, но добрые люди в знак благодарности несли ей продукты из своих хозяйств. К сожалению, мама прадедушки рано ушла из жизни: однажды, наступив на ржавый гвоздь, получила заражения крови и умерла 9 ноября 1943 года. Георгию тогда было 17 лет...

Офицерская школа

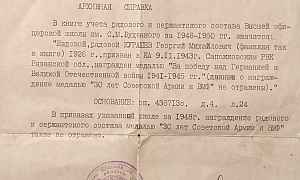

После смерти матери Георгий Курашов был призван в армию и поступил в высшую офицерскую школу им. С. М. Буденного, где служил рядовым ездовым до 1950-го года. Во время Великой Отечественной войны и до окончания службы он совместно с конной полицией патрулировал улицы Москвы.

В составе конных разъездов он принимал участие в охране Красной площади, Кремля, Мавзолея В. И. Ленина, всего города Москвы и Московской области.

«Верность делу». Статья в альбоме

Продолжая свои поиски, я нашла самое интересное: ещё до призыва на военную службу, в 1942 году, мой прадед работал на «Магнезите» — слесарем в цехе магнезитового порошка № 1 (ЦМП-1). И затем, после окончания военной службы, Георгий Михайлович вернулся в этот цех. В последствии был бригадиром слесарей, затем стал механиком, а потом — главным механиком ЦМП-1.

В альбоме прадеда, помимо фото, есть статья «Верность делу», опубликованная в газете «Саткинский рабочий» 12 августа 1978 года. К сожалению, автор материала нам неизвестен(или вырезка из издания сделана так или подписи не было), но я ему благодарна за рассказ о прадедушке и его достижениях. Вот что писали в газете: «„Ну, как, сегодня печи работают?“ — этот вопрос обычно бывает первым, который задает механик цеха Георгий Михайлович Курашов, когда заглядывает ко мне или механику Коптелову. Мы знаем, это не праздный вопрос, и интересуется им Георгий Михайлович не только по должности своей. Шахтные печи — детище Курашова. И если сегодня работают устойчиво, и мы добились от них максимальной отдачи (коэффициент использования шахтных печей сейчас составляет 0,956 — это самые высокие показатели в Советском Союзе среди подобных агрегатов), то первая заслуга в этом — Георгия Михайловича. Он-то помнит, что наши печи не всегда были послушны воле тех, кто обслуживал их. И ему, тогда ещё механику участка, в самом прямом смысле этих слов, приходилось дневать и ночевать в цехе».

Благодаря этой публикации, я узнала, что за надёжной работой мощных шахтных печей одного из крупных цехов «Магнезита» стоит не только металл и технологии, но и человек — такой, как механик цеха Георгий Михайлович Курашов. Горжусь, что его имя было синонимом отличной работы, рационализации и высочайшей ответственности. Именно благодаря его труду и организаторскому таланту цех достиг выдающихся производственных показателей.

Новатор, механик, магнезитовец

После окончания военной службы жизнь моего прадедушки была неразрывно связана с ЦМП-1. «Цех — это его жизнь, его судьба», — пишет газета. И я понимаю: эта связь — не просто стаж, а глубокая преданность выбранному делу, которому он отдавался без остатка. Вот ещё одна цитата из статьи: «Он не хотел и не мог жить в полсилы, в полнакала, в полрадости». Георгий Курашов — не просто ремонтник, а талантливый рационализатор и организатор реконструкций. Узнав об этом, я обратилась в отдел научно-технической информации и рационализации Группы Магнезит, где мне дали выписку: за период с 11 февраля 1965-го по 12 июня 1986 года мой прадед внёс 55 рационализаторских предложений! И 40 из них были внедрены.

В упомянутой выше статье я также прочитала, что по его инициативе и под его руководством были разработаны и внедрены такие ключевые решения и проекты, как: реконструкция силовых подъёмников (предложил увеличение диаметра, замену верхней головки, наплавку скипов, результат- устранение частых простоев печей, наносивших огромные убытки); перевод печей на газ (организовал сложный процесс подготовки арматуры, изготовления деталей, монтаж горелок и форсунок); модернизация печей (под его руководством модернизированы печи № 5 и № 6, что дало прирост производительности — 9 тонн в сутки на каждой), а также реконструкция пылевых камер, пуск новой газоочистки. Продолжать этот список можно долго — по выписке, выданной на «Магнезите». Удивительно, как много успел сделать мой прадед для улучшения работы оборудования, насколько плодотворными были его технические изыскания и творческая мысль!

По воспоминаниям бабушки, Георгий Михайлович приходил на работу к 6 часам, хотя его смена начиналась с 8-ми. И, ещё подходя к цеху, по цвету дыма, выходящему из трубы, он мог определить, какая печь как работает.

Столетие

За большие трудовые заслуги прадед был неоднократно награждён многочисленными грамотами и медалями, в том числе — орденом «Знак Почёта». Он также был удостоен поездки за границу — был в Чехословакии и Польше, а в 1978 году стал участником ВДНХ СССР (свидетельство № 49739). За долголетний добросовестный труд ему присвоены звания «Заслуженный ветеран комбината „Магнезит“» и «Ветеран труда» (федерального значения). Он также был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными — в связи с 20-летием, 30-летием и другими круглыми датами со дня Великой Победы.

21 января 2026 года моему прадеду исполнилось бы 100 лет. Его не стало 15 августа 2006 года. Я родилась в ноябре этого же года, и, к сожалению, прадедушка не успел меня увидеть.49 лет жизни он отдал «Магнезиту». Теперь я знаю и понимаю — на таких людях держатся предприятия, держится страна. Память о них должна оставаться надолго в наших сердцах. Я счастлива, что являюсь правнучкой такого замечательного человека. Георгий Михайлович Курашов — большая гордость моей семьи.