Русский Магнезит. Факты. Горным работам — 125 лет

В рубрике «Русский Магнезит. Горным работам — 125» мы начали рассказывать об исследованиях Саткинского месторождения магнезита на основе данных из фонда Михаила Иосифовича Гараня, хранящегося в корпоративном музее. Его архив содержит большое количество книг, брошюр, статей, среди авторов которых — основатель уральской школы гидрогеологии Модест Клер.

Русский швейцарец

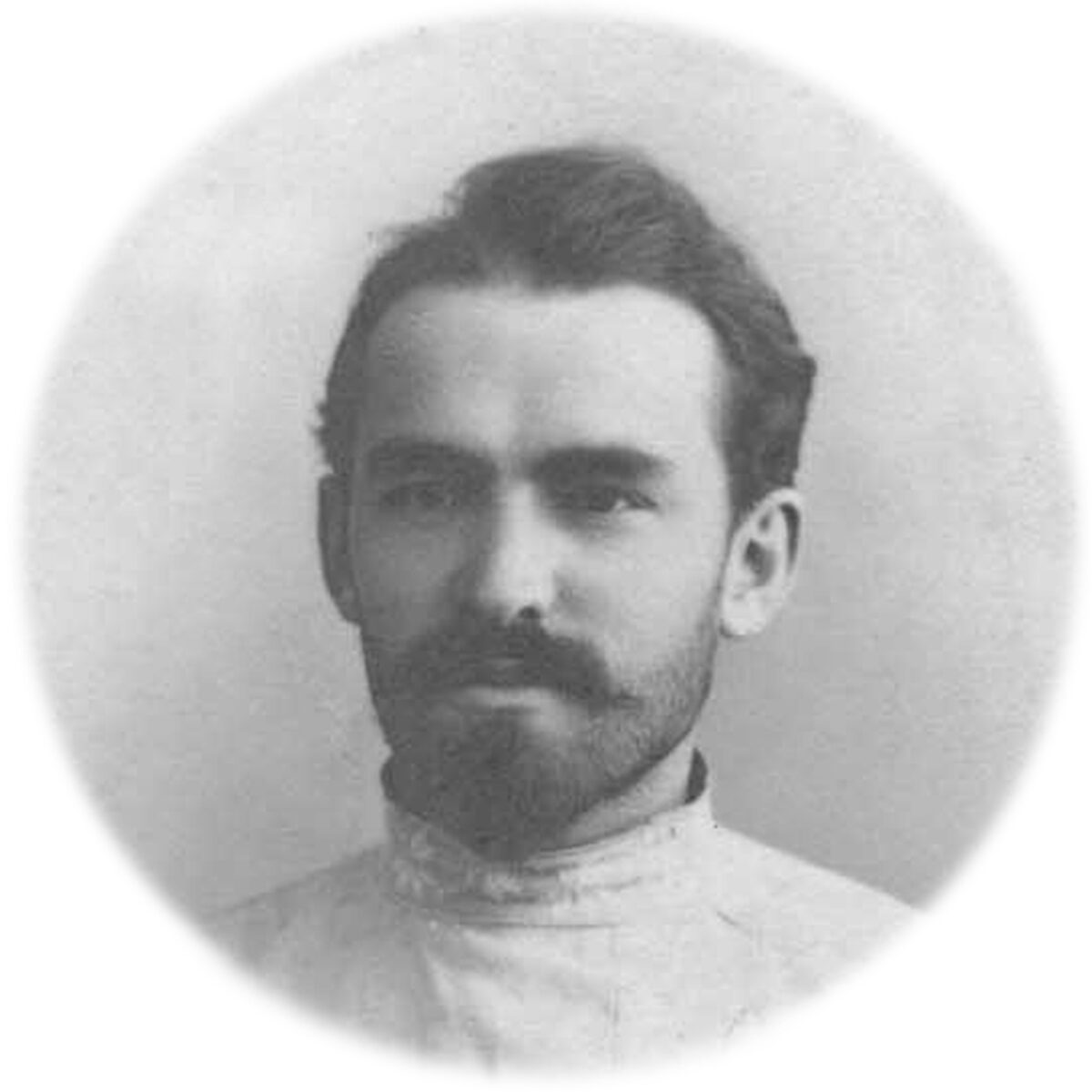

Среди материалов в фонде Гараня есть оттиск статьи Модеста Онисимовича Клера «Магнезит» из сборника «Нерудные ископаемые» (1927). Автор — известный советский учёный, геолог, палеонтолог, педагог, краевед.

Его отец Онисим Клер родился в Швейцарии, в Невшательском кантоне. Приехал в Россию в поисках работы преподавателя французского языка. Работал в Москве, Ярославле. В 1867 году переехал на Урал, в Екатеринбург. Преподавал французский язык в мужской гимназии (в советское время школа № 9, сегодня гимназия, находится между площадью 1905 года и Плотинкой) и реальном училище. Более известен как инициатор создания Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). С января 2018 года Свердловский областной краеведческий музей носит имя Онисима Егоровича Клера.

Модест Онисимович Клер родился 13 декабря (по старому стилю) 1879 года в Екатеринбурге. Окончил естественно-исторический факультет Невшательской академии и Женевский университет в Швейцарии, защитил диссертацию по палеонтологии, получил звание доктора естественных наук. В разные годы преподавал историческую геологию и палеонтологию в Невшательской академии, Женевском и Киевском университетах, в Донском политехническом институте (сегодня — Донской государственный технический университет в Ростове-на-Дону), Уральском горном институте. В советское время М. О. Клер заведовал кафедрами динамической геологии, гидрогеологии, инженерной геологии Уральского политехнического института и Свердловского горного института. С 1936 по 1937 год был ответственным за оформление отдела общей геологии на выставке, подготовленной к XVII сессии Международного геологического конгресса. Его участники приезжали на экскурсию в Сатку и посещали Карагайский карьер.

Огорьком шпате

В 1920-е годы М. О. Клер состоял сотрудником Уральского отделения Геологического комитета и входил в Комиссию по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). Под эгидой Академии наук СССР и КЕПС в 1927 году вышло три тома сборника «Нерудные ископаемые», во втором томе которого напечатана статья Клера "Магнезит".Для её написания он использовал и проанализировал 50 монографий и статей иностранных исследователей на языке оригинала и 28 статей и работ на русском языке.

В общей части статьи даются известные определения магнезита — горький шпат, жиобертит французский. Далее автор рассматривает качественные характеристики магнезита (аморфный, кристаллический, гидромагнезит) и его месторождения в разных странах; типы и способы образования этого полезного ископаемого. Клер описывает крупнейшие на 1927 год месторождения магнезита — в Австрии и Чехо-Словакии (именно так ранее писали название этой страны), Греции, Северо-Американских Соединенных Штатах (САСШ), на Урале. А также и другие месторождения, менее значительные по запасам: в Италии, Западной Австралии, Швеции, Африке. Самыми мощными запасами обладали Австрия и Чехо-Словакия — 100 млн. тонн, Урал (Саткинское и Халиловское месторождения) — 40 млн. тонн, Греция — 5 млн. тонн и т. д.

Описывая мировые месторождения магнезита, М. О. Клер подробно рассказывает о методах добычи и обогащения сырья; о технологии получения огнеупорных материалов, например, каустического магнезита на основе магнезитов разных месторождений; о рынках сбыта магнезита и продукции из него; о предъявляемых требованиях к магнезитовому сырью и продуктов; о рыночных ценах на магнезит, прежде всего, в САСШ и Англии как главных мировых потребителях продуктов на основе магнезита.

Первый опыт экспорта русского магнезита

В специальной части своей работы М. О. Клер делает обзор магнезитовых месторождений в СССР. Он пишет, что"почти все 100% добываемого и обрабатываемого магнезита в СССР поступают с Саткинского месторождения... Месторождения магнезита описываются по трём типам, установленным А. Заварицким, и следуя почти исчерпывающему его описанию 1917 г., дополняя их материалами Уральского отделения Геолкома и моими личными«. Это Калканское месторождение (в 85 км к югу от станции Миасс), также в окрестностях Миасса — жилы с магнезитом у озера Ургун, в Наралинских горах, у озерка Курманкуль; Халиловское месторождение (судьба этих магнезитов, по словам Клера, «оставаться уделом кустарной добычи»); Усть-Сысертское месторождение на Среднем Урале и другие не столь крупные месторождения Урала и других территорий Советского Союза.

В работе подробнейшим образом описаныСаткинские месторождения магнезита(Карагайское, Гологорское, Волчьегорское, Степное, Паленихинское, Мельничное, Никольское и Берёзовское — считались отдельными месторождениями) как самые крупные и перспективные в Советском Союзе. К сожалению, в тексте отсутствуют две страницы, поэтому, предположительно, нет сведений о методах добычи и обогащении сырья, о технологии получения огнеупорных продуктов, как, например, при описании Клером мировых месторождений.

Но есть другие интересные факты, например, о механизации горных работ. Автор указывает, что «в 1925 г. начаты крупные работы по расширению завода на сумму 500.000 рублей. В 1925/26 г. предполагалось израсходовать до 1 миллиона рублей. Устраиваются механические подъёмники, новые подъездные пути, соединяется новая часть завода со старой бремсбергом (устройство для транспортировки добытого магнезита с Карагайского рудника к шахтным печам — ред.); заканчивается прокладка длинного мазутопровода. Ожидается прибытие крупных машин: компрессоров, мельниц, насосов, пылесосов и пр.».

В начале 1925 года, как пишет Клер, на заводе «Магнезит» было 725 рабочих, служащих — 83. Средняя зарплата составляла около 30 руб. в месяц. В 1925 же году «Магнезит» впервые отправил на экспорт 50 тонн металлургического порошка в Германию, в марте следующего года пробная партия — в Англию. Этот первый опыт экспорта выявил «большой спрос на магнезитовые изделия, особенно на кирпичи». Тогда же был получен первый заказ через Севзапторг (Северо-Западное Акционерное торговое общество, занималось посреднической торговой деятельностью, вело экспортно-импортные операции) от крупного английского металлургического завода(где конкретно находился завод, не указано) на 300 тыс. штук кирпичей, другой — 200 тонн металлургического порошка. «Качество русского магнезита признано в Англии, и перспективы развития экспорта опрос времени. Экспорт поможет русскому магнезитовому делу, так как в СССР, несмотря на то, что выплавка металла в 1924/25 г. составляла 25% довоенной величины, требование на магнезит равно 600 тонн (36 тыс. пудов), что составляет 92% довоенного производства», — пишет М. О. Клер.